Luftschadstoffsituation

Die Wintersaison ist zu Ende, daher nur Meldungen bei besonderen Situationen

Bahnlärmsanierung in Leonberg:

TOP auf der Sitzung des Planungsauschusses am 25.4.2024

Artikel in der Leonberger Kreiszeitung vom 22.4.2023:

Die unendliche Geschichte der Schutzwand

Öffentlichkeitsbeteiligung des Eisenbahnbundesamtes

Stellungnahme zum Lärmaktionsplan des Landes Baden-Württemberg

Das Land Baden-Württemberg erstellt einen Lärmaktionsplan und führt dazu eine Bürgerbeteiligung auf der Basis eine Lärmkartierung bis zum 12.4.2024 durch. Die AGVL beteiligt sich daran und hat dazu eine Stellungnahme an die zuständige Staatssekretärin Zimmer geschrieben.

Die Kartierung zeigt insbesondere hohe Lärmpegel im Einzugsbereich der A8/81 und der B295. Da diese Straßen in den letzten 30 Jahren auf der Basis von Planfeststellungsverfahren stark ausgebaut wurden, gelten im Grundsatz die verbindlichen Grenzwerte der 16. BImSchV. Diese Grenzwerte werden flächig teils deutlich überschritten. Daher ist unserer Ansicht nach eine umfassende Lärmsanierung erforderlich. Daher haben wir uns in dieser Sache auch an die zuständige Autobahn GmbH gewandt. Weitere Punkte der Stellungnahme sind die spezielle Lärmsituation an der Stuttgarter Straße und allgemeine Punkt wie z.B. das Thema Gesamtlärm.

Links zu den Dokumenten:

Stellungnahme zur Bürgerbeteiligung

Anlage der Initiative Stuttgarter Straße

Brief an die Autobahn GmbH mit Kartierungsausschnitten

Bahnlärmsanierung auf der Tagesordung des Planungsausschusses in Leonberg

Die Mühlen mahlen zwar äußerst langsam, aber sie mahlen. Bei der nächsten Sitzung des Planungsausschusses des Gemeinderats Leonberg steht das Thema Lärmschutzwände für die Bahnlinie im Bereich Bahnhof/Gartenstadt und im Silberberg auf der Tagesordnung.

Ort: Rathaus großer Sitzungssaal

Zeit: Donnerstag, 25.4.2024 14:00

Es geht zunächst um die Kenntnisnahme der endgültigen Ausgestaltung der Lärmschutzwände. Das Wichtigste:

- Die Erhöhung der Lärmschutzwände um 1 Meter kostet 1,25 Mio Euro. Das müsste die Stadt zahlen.

- Rigorose Ablehnung von Fotovoltaik und Begrünung (mit fragwürdiger Begründung)

- Nur Farbgestaltung ist offen

Die Wiedervorlage mit Beschluss soll am 9.7. stattfinden.

Link zu den Sitzungsunterlagen, insbesondere einer Präsentation der Stadt:

Tagesordnung

Es wäre schön, wenn möglichst viele v.a. betroffene Bürger an der Sitzung teilnehmen könnten.

Feinstaubwerte so hoch wie seit mindesten 5 Jahren nicht mehr

Das Winterwetter der letzten Tage hatte auch seine Schattenseiten. Die Schadstoffwerte sind seit dem 9.1.2024 deutlich angestiegen. Insbesondere der wichtigsten Indikator für die Luftverschmutzung im Winter, der PM2,5 - Wert, überchritt in Baden-Württemberg vor allem im Großraum Stuttgart tagelang die Grenwertempfehlung der Weltgesundheitsorgansation(WHO) für dasTagesmittel flächenhaft um bis zum Vierfachen. Bei der gröberen Feinstaubfraktion PM10 wurden an mehrern Stationen die EU- Grenzwerte teils deutlich überschritten. Nur in höheren Lagen war die Luft meist gut.

Leider gab es trotz gesetzlicher Verpflichtung keine amtlichen Warnungen und Informationen für die Bevölkerung.

Vor diesem Hintergrund wenden sich die AGVL und Stuttgarter Umweltgruppen mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit. Sie ist über diesen Link erreichbar:

Bahnlärmsanierung in Leonberg verzögert sich um weitere 2 Jahre

Seit dem öffentlichen Startschuss des Projekts am 23.04.2018 durch eine Präsentation der DB-Netze AG in der Stadthalle sind nun nahezu 5 Jahre vergangen. Die DB Netze AG stellte damals ihre Planungsergebnisse vor und gab der Stadt und den Bürgern die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Viele Bürger haben diese Gelegenheit genutzt und es wurde eine weitere Verhandlungsrunde vereinbart. Den Bürgern wurde eine Projektlaufzeit von 5 Jahren in Aussicht gestellt. Am 4.11.2019 fand eine weitere Veranstaltung statt. Sie war notwendig geworden, weil sich am 1.1.2019 die Gesetzeslage verändert hatte. Dies hatte zur Folge, dass sich die Zahl derjenigen, die Anspruch auf Lärmschutz haben, wesentlich erhöht hat. Dadurch wurde eine Neuberechnung der Lärmpegel und eine Neubewertung der Maßnahmen erforderlich. Gleichzeitig war dies auch die Gelegenheit für die zweite Verhandlungsrunde mit der DB-Netze AG über die in der ersten Veranstaltung von den Bürgern vorgebrachten Vorschläge. Herr OB Cohn hat diese Vorschläge gegenüber der DB-Netze AG engagiert vertreten. Die Netze AG zeigte sich in einigen wichtigen Punkten aufgeschlossen. Es wurden weitere interne Verhandlungen vereinbart. Wir waren daher zuversichtlich, wesentliche Verbesserungen auf diesem Wege erreichen zu können.

Weiterlesen: Bahnlärmsanierung in Leonberg verzögert sich um weitere 2 Jahre

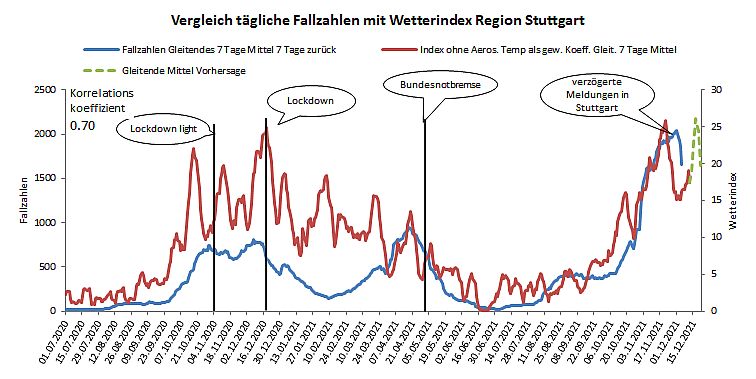

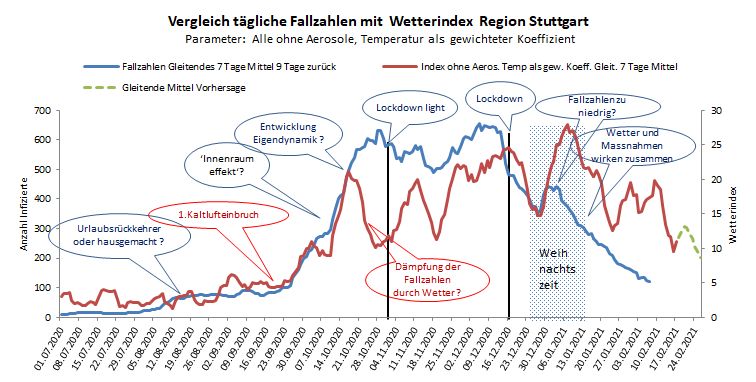

Vergleich Wetterindex und Corona- Fallzahlen für Städte und Regionen

Omikron sprengt die Korrelation mit dem Wetterindex

Stand Wetterindex: 18.01.2022 mit Wettervorhersage bis zum 29.01.2022 (nur deutsche Gebiete); Fallzahlen bis 20.01.2022

kleine redaktionelle Änderungen am 23.1.2022

Aktuelle Situation:

Wie zu erwarten war, macht sich in den betrachteten Städten/Gebieten inzwischen die neue Variante Omikron bemerkbar. Allerdings gibt es große regionale Unterschiede. Die Wirkung von Omikron ist am stärkten in Hamburg und Berlin bereits etwa seit Weihnachten sichtbar. Offensichtlich hat Omikron eine so hohe Eigendynamik, dass der Wetterverlauf dort kaum noch eine Rolle spielt. Innerhalb von weniger als einem Monat sank z.B. Korrelationskoeffizient zwischen den Fallzahlen und dem Wetterindex in Hamburg von 0,74 auf 0,40 bei einem Gesamtzeitraum von mehr als 1 ½ Jahren (seit 1.7.2020). Allerdings gibt es auch Gebiete, in denen die Wirkung von Omikron noch kaum erkennbar ist, z.B. in der Region Chemnitz/Erzgebirge und daher der Korrelationskoeffizient nahezu konstant geblieben ist. Auch in den beiden bayrischen Gebieten ist die Situation ähnlich, Die anderen Gebiet liegen dazwischen.

Weiterlesen: Vergleich Wetterindex und Corona- Fallzahlen für Städte und Regionen

Corona, Wetter und Aerosole - Februar- Update

Der Verdacht, dass das Wetter über die Aerosolausbreitung der Viren auf das Corona- Pandemiegeschen einen wichtigen Einfluss hat, hat sich inzwischen weiter erhärtet. Zum einen aufgrund der Beobachtungen und Fortschreibungen der Vergleiche zwischen dem aus bestimmten Wetterparametern bestehenden und hier beschriebenen Index zum anderen auch, weil zumindest die Saisonalität kaum mehr bestreitbar ist. Dazu gibt es inzwischen auch eine neue Studie.Die grundlegenden Aussagen des Diskussionspapiers vom Dezember 2020 sind nach wie vor gültig. Inzwischen liegen weitere 2 Monate Erfahrungen vor und der Wetterindex ist an diese Erfahrungen angepasst worden. Im folgenden werden daher zum einen die daraus resultierenden Argumente für den beschriebenen Zusammenhang zwischen Aerosolen, Wetter zusammengefasst und die gemachen Erfahrungen mit dem Wetterindex dargestellt.

Wettereinfluss auf Corona-Pandemie? - Ein Diskussionspapier

Der prinzipielle Zusammenhang zwischen Wetter und der Corona Pandemie ist inzwischen sicherlich unbestritten. Schließlich erfasste nach dem Abflauen des Pandemiegeschehens im Sommerhalbjahr eine zweite noch größere Welle als im Frühjahr die gemäßigten Klimazonen und insbesondere auch Deutschland.

Die derzeitige Lehrmeinung zum Wettereinfluss ist allerdings recht einfach: Durch das kältere Wetter halten sich die Leute mehr in Innenräumen auf. Dort sind sie enger zusammen, die Ansteckungsbedingungen sind viel besser als im Freien und daher stecken sich die Leute vermehrt an (im folgenden ‘Inneneffekt‘ genannt). Ein direkter Wettereinfluss auf die Pandemie wird als vernachlässigbar eingeschätzt.

Die Virologen können aber den derzeitigen Verlauf der Infektionszahlen momentan mit ihren Mitteln offensichtlich nicht mehr gut erklären.

Weiterlesen: Wettereinfluss auf Corona-Pandemie? - Ein Diskussionspapier

Aktuelle Themen

Sensor Community Netz (ehemals OK-Lab / Luftdaten)

Themen

Öffentliche Projekte/Vorhaben

Webseiten AGVL-Umfeld

-

Bürger für Magstadt e.V.

mit sehr aktivem Forum über Magstadt

- Bürgerforum Magstadt e.V.

-

Bürgergemeinschaft Leonberg Ramtel e.V.

Mit Blog über Leonberger Themen

-

Bürgerinteressengemeinschaft Gartenstadt e.V. (BiGG)

mit dem temporären Forum zum Austausch über diese Seite

- Bürgerverein Eltingen e.V.

- Bürgerverein Leonberg-Silberberg e.V

-

Lebenswerter Silberberg

Blog mit engagierten Artikeln zur A8 und Bahnlärm

- Lokale Agenda 21 Leonberg

Presseblog(s)

-

Presseblog

Ständig aktuell, Schwerpunkt Südbaden, aber auch überregional